九星気学の基礎

九星気学は、陰陽五行説を基礎にしています。

陰陽五行説は、古代中国において、自然の現象を研究して一定の法則を導き出そうという試みからはじまりました。自然の摂理を読み解く自然科学の一種としてはじまり、次第に発展して世界観となり、やがて人生の根本原理を説く哲学として広まっていきました。今日では、オカルト的印象ばかりが強くなってしまいましたが、かつてはれっきとした学問だったのです。

陰陽五行説の思想は、易や風水といった占術ばかりでなく、東洋医学など中国を起源とする様々な文化の根底に根付いています。占いの基本書として用いられる「易経」も、単なる占い教本ではなく、人生の哲学書として精読されてきました。

九星気学も陰陽五行説に則って世界観を構築しており、数々の教示を与えてくれる人生哲学だといえるでしょう。

陰陽五行説

九星気学の基礎となっている陰陽五行陽説は、「陰陽説」と「五行説」という、別個独立の2つの思想が合体したものです。「陰陽説」と「五行説」はそれぞれ異なる視点から世界の成り立ちを説明しています。

陰陽説とは

| 陽 | 陰 |

| 太陽 | 月 |

| 昼 | 夜 |

| 光 | 闇 |

| 南 | 北 |

| 東 | 西 |

| 春 | 秋 |

| 夏 | 冬 |

| 熱 | 冷 |

| 乾燥 | 湿潤 |

| 軽い | 重い |

| 上昇 | 下降 |

| 動物 | 植物 |

| 男 | 女 |

| 能動 | 受動 |

| 攻撃 | 防御 |

| 活発 | 穏やか |

| 剛 | 柔 |

| 物質 | 精神 |

| 奇数 | 偶数 |

陰陽説は、「陰」と「陽」の2つの「気」の対立と和合によって世界が形成されているという思想です。

右の太極図。何度か目にしたことがあると思います。

これは陰陽説の思想を形にしたもので、太極とは、「気」を構成要素とする混沌状態を指します。

古代中国の人々は、原初の世界は、あらゆるものが未分化で混在している混沌状態で、そこから光に満ちた澄んだ「陽」の気が上昇して天になり、暗く濁った「陰」の気が下降して地になったと考えました。

「陰」と「陽」の気は、相反する性質を有しているため、反発しあいます。しかしながら、源を同じくするひとつのものであったため、、互いに引き合い、交感しあいます。陰と陽は、それぞれ、一方が存在しなければ、他方もまた存在し得ない表裏一体の関係にあります。また、陽は陰を含み、陰は陽を含んでいて、状況によって、ある時は陽となり、またある時は陰となります。陰陽は絶対的なものではなく、「陰極まれば陽に転じ、陽極まれば陰に転じる」というように移り変わり、誕生・成長・絶頂・衰退を繰り返します。

このような「陰」と「陽」の対立と和合によって、森羅万象が消滅と誕生を繰り返しているとする考えが陰陽説です。

もう一度太極図を見てください。黒色は下降する「陰」の気を表し、白色はで上昇する「陽」の気を表します。それぞれ、次第に大きく膨らんで相手を飲み込もうとしています。これは、それぞれの気が生まれ、次第にに盛んになり、極まったところで他方に変化することを示しています。ふくらみの中の反対色の小さな点は、どんなときでも他方の要素を含んでおり、他に転じるきっかけがあることを示しています。太極図は、陰陽が永遠に盛衰消長を繰り返すことを表しているのです。

昼と夜、光と闇、太陽と月、男と女、愛と憎しみ・・・それぞれが反発し、せめぎあい、惹かれあいながら永遠の輪を描いているという陰陽説の壮大なイメージは、多くの作者を魅了し、数多くのファンタジー作品等のテーマにもなっています。

五行説とは

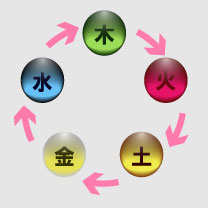

五行説は、世界は「木」「火」「土」「金」「水」の五つの気によって構成されており、五気が一定の秩序を保って相互に関連しながら運行することにより、世界は循環しているという思想です。

古代中国の人々は、様々な物質や特性を5つに分類し、相互の関連性を整理することで自然の秩序を説明しようとしました。

| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| 五方 | 東 | 南 | 中央 | 西 | 北 |

| 五季 | 春 | 夏 | 土用 | 秋 | 冬 |

| 五彩 | 青 | 赤 | 黄 | 白 | 黒 |

| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 醎(塩辛い) |

| 五臓 | 肝臓 | 心臓 | 脾臓 | 肺臓 | 腎臓 |

| 五感 | 聴 | 視 | 味 | 触 | 嗅 |

| 五常 | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 |

| 五情 | 怒 | 楽 | 思 | 喜 | 哀 |

陰陽説と五行説の統合

5つに分類されたそれぞれの物質や特性は、他の要素の影響を受けると、それまでとは異なる状態に変化します。その変化を観察し、良い結果が生じる「陽」の関係と、悪い結果をもたらす「陰」の関係があると考えられるようになりました。

ここで、別個独立の思想だった陰陽説と五行説が合体して、陰陽五行説として形成されます。

では、「陽」の関係、「陰」の関係とはどのようなものでしょうか?

相生関係

「陽」の関係は、他の元素を生み出す関係、いわば助け合いの関係です。

相生の関係といいます。

- 「木生火」木は摩擦により火を生ずる。

- 「火生土」火は燃え尽きると灰となり土を生ずる。

- 「土生金」土は鉱物を埋蔵して金属を生ずる。

- 「金生水」金属は冷気にあたって水滴を生ずる。

- 「水生木」水は雨となって降り注ぎ木を生ずる。

相剋関係

「陰」の関係は、他の元素を剋す関係、いわば殺し合いの関係です。

相剋の関係といいます。

- 「木剋土」木は土中の栄養を奪う。

- 「土剋水」土は水を吸収して流れを奪う

- 「水剋火」水は火を消す。

- 「火剋金」火は金属を溶かす

- 「金剋木」金属は木を切り倒す

この相生、相剋の関係が、九星気学における、人間関係の相性の良し悪し、方位の良し悪しの判断の基礎になっています。

陰陽五行説と洛書の統合

さて、九星気学は、陰陽五行説を基礎とするとともに、洛書をも基礎としています。九星の1から9までの数字は、洛書方陣の配置に則っており、各数字に意味付けられた方位を受け継いでいます。

この数字が、さらに五行に振り分けられました。

- 一白の北は、寒いので、冷たい水へ属し、一白水星となります。

- 九紫の南は、暑いので、熱い火へ属し、九紫火星となります。

- 三碧の東は、太陽が昇る方位です。四緑の南東は、太陽がさらに昇って勢いを増す方位です。ともに、太陽の勢いが増し、活力のみなぎる方位のため、若々しく生命力溢れる木に属し、三碧木星、四緑木星となります。

- 二黒の南東は、南中した太陽が傾いて陽が陰り始める変化の激しい方位です。八白の北東も、暗闇から暁へ転じる変化の激しい方位です。ともに、変化の大きな方位であるため、万物を産み出し育むと同時に朽ちさせ滅する効果をもつ土に属し、二黒土星、八白土星となります。

- 七赤の西は、太陽の沈む方位です。六白の北西は、太陽が闇に沈む前に燦々と輝く方位です。ともに強烈な輝きを有する方位のため、輝く金に属し、七赤金星、六白金星となります。

- 五黄は、陰陽のすべてを含む中央です。暗い体内から、光る世界に産み出され、生を終えて闇にもどる性質を持つため、土に属し、五黄土星となります。

これで、九星の配置と運行、相生、相剋の関係が決まりました。これが九星気学の始まりです。

1から9までの九星のそれぞれの星は、振り分けられた「木」「火」「土」「金」「水」の性質を有し、他の星との相性は、五行説の相生・相剋の関係により決まります。