九星気学の数字の基礎

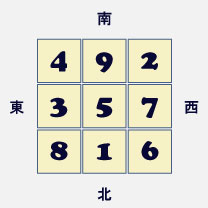

右の図は、洛書方陣です。九星の定位盤と同じ数字の配置になっています。

それもそのはずで、九星の1から9までの数字の配置は、洛書を基礎に作られました。

洛書のいわれは、古代中国の夏王朝まで遡ります。古代中国の伝説の聖王、瞬の禅定を受けて帝王の座に就いて夏王朝の開祖となった禹(う)が、洛水の治水工事中に、甲羅に9つの文様がある亀を発見し、その文様が縦横斜めそれぞれに加算しても15となる不思議な文様だったため、伝え広められたといわれます。

参天両地

洛書を理解するには、まず、「参天両地」という古代中国の人々の考えを理解する必要があります。

「参」すなわち「3」が天で、「両」すなわち「2」が地ということですが、これは、古代中国の人々が、天は、昼夜間断なく運行を続ける「陽」の存在として、地は、不動磐石の「陰」の存在として捉えたことに由来します。

陰陽説に従うと、天には奇数が属し、地には偶数が属することになります。

奇数としてまず思い浮かぶのは「1」ですが、1に1を掛けても割っても1になってしまうため、「3」を奇数の基本数としました。当時、天の象徴は円と考えられており、円直径の約3倍が円周であることから3を基本数としたとも言われています。

偶数の基本数は、最初の偶数「2」をそのまま採用しました。

陽の数字配置

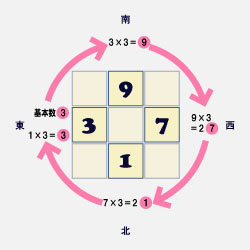

洛書の数字の配置の成り立ち奇数の気本数である「3」は、東に配置されました。「易経」の影響により、万物を支配する帝は、東から始まると考えられたからです。

陽の基本数3に3を掛けて、陽の方向すなわち「右回り」に進んで数字を配置していきます。2桁になった場合には、10の位は取り除きます。

これで、方位術では「四正」と呼ぶ、東西南北の数字の配置が決まりました。

陰の数字配置

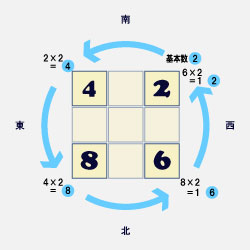

偶数の気本数である「2」は南西に配置されました。「易経」の影響により、万物を養う地は、南西から始まると考えられたからです。

陰の基本数2に2を掛けて、陰の方向すなわち「左回り」に進んで数字を配置していきます。2桁になった場合には、10の位は取り除きます。

これで、方位術では「四隅」と呼ばれる北東・南西・南東・北西の数字の配置が決まりました。

「易経」の「説卦伝」には、「帝は震に出で、巽に斎い、離に相い見、坤に致役し、兌に説言し、乾に戦い、坎に労し、艮に成言す」とあります。九星気学は易の考え方とも密接に関連しています。